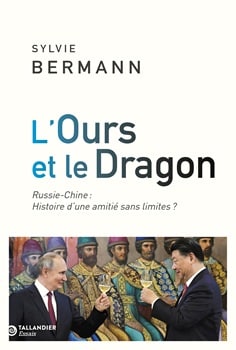

L’Ours et le Dragon Russie-Chine : Histoire d’une amitié sans limites ?

Sylvie Bermann. Tallandier, 2025

Ambassadeur de France à Pékin (2011), Londres (2014) puis Moscou (2017) et aujourd’hui présidente du conseil d’administration de l’Institut des Hautes études de défense nationale, qui mieux que Sylvie Bermann pour retracer le passé et analyser le présent des relations entre l’Ours russe et le Dragon chinois ?

Chine et Russie, les deux grandes civilisations sédentaires, ne sont entrées en contact qu’au XVIIe, début de quatre siècles de voisinage, alternant phases de puissance ou de déclin. Les XVIIe et XVIIIe constituent l’âge d’or des grandes caravanes et ambassades russes, après qu’ait débuté, sous Ivan le Terrible, la marche vers l’Est dont les cosaques sont le fer de lance. Sous la sinophile Catherine II notamment, se nouent des liens diplomatiques et économiques ténus entre les deux empires, autrefois sous domination mongole, qui se tournent le dos. Si durant les quatre premières décennies du XIXe siècle les relations de Saint Pétersbourg avec la dynastie Qing sont harmonieuses, la période qui court de 1840 à 1918 voit un renversement de puissance entre les deux pays. Avec l’assaut de l’Occident contre la Chine, inauguré par la première guerre de l’opium et conduite par une Angleterre grande rivale de la Russie, tout change : l’Extrême-Orient sera la revanche sur la défaite de Crimée. Sans avoir besoin de guerroyer, la Russie s’approprie la rive gauche de l’Amour, l’ensemble de la Mandchourie, l’Oussouri puis atteint le Pacifique, sur fond de dépècement d’un Empire du Milieu agonisant. Mais la défaite russe de 1905 face au Japon voit ce dernier la remplacer comme puissance dominante en Mandchourie.

Le processus révolutionnaire rapproche et divise de nouveau la Chine et une Russie qui avance ses pions au Xinjiang, bientôt quasi protectorat de la nouvelle Union Soviétique. 1919, le Komintern est créé, vecteur de la soviétisation d’un Parti communiste chinois de cinquante-sept membres qui voit le jour deux ans plus tard. Le Guomindang, est également réorganisé sur le modèle bolchévique. L’URSS noue des relations diplomatiques avec la Chine… mais hors de question de lui restituer les 1,5 million de km2 occupés, pas plus que Xinjiang ou Mongolie extérieure. Tandis que l’armée nippone se lance à la conquête de la Chine, son Parti communiste voit impitoyablement s’affronter le communisme sinisé de Mao Zedong et l’orthodoxie marxiste-léniniste moscovite : Moscou aura davantage aidé le Parti nationaliste de Chiang Kaï-shek que le Parti communiste… Dès la capitulation du Japon, l’Armée rouge entre en Mandchourie, qu’elle pille ; la même année (1945) est signé un traité d’alliance entre Staline et Chiang : le premier éprouve envers Mao autant de méfiance que de mépris. 1949, Mao est à Moscou et la Chine à terre : institutionnellement, économiquement, culturellement et scientifiquement, elle n’a d’autre choix que de se mettre à l’heure du Kremlin, et de s’engager dans une coûteuse guerre de Corée imposée par Staline.

La brève alliance sino-soviétique va évoluer du schisme au conflit : le mouvement communiste international ne peut avoir deux capitales. La déstalinisation de Kroutchev met le feu aux poudres, tandis que Grand bond en avant puis Révolution culturelle provoquent un effondrement dramatique de l’économie. A l’aube des années soixante, experts et aide soviétique appartiennent au passé. Alors que le PCC a éliminé tous ses dirigeants historiques liés à l’URSS, 1969 voit s’affronter les troupes des deux pays sur l’Oussouri. Le rapprochement avec Washington va dès lors constituer une assurance-vie contre le « révisionnisme » et le « social-impérialisme » de Moscou. L’établissement de relations diplomatiques avec les Etats-Unis fait figure de séisme au Kremlin, dont les condoléances sont refusées à la mort de Mao en 1976. Mais avec la Perestroïka sonne l’heure de la normalisation, même si Gorbatchev, qui débarque à Pékin en juin 1989 sur fond de manifestions prodémocratie, devient vite l’anti-modèle : la fin de l’URSS constitue pour les dirigeants chinois un traumatisme riche d’enseignements… Puis s’inverse le rapport de puissance Russie/Chine.

Entre 2014 et 2022, les deux pays passent d’une entente de circonstance à une « amitié sans limite », même si Pékin ne reconnaît ni l’annexion de la Crimée, ni les deux républiques géorgiennes occupées par les Russes. Un second choix pour une Chine rêvant d’un G2 sino-américain, aussi illusoire que la vision clintonienne d’un avènement universel de la démocratie… Le « pivot stratégique » américain vers l’Asie entend bientôt contrebalancer l’influence économique et militaire chinoise ; lui succède le blocus technologique de 2020 annonciateur d’une nouvelle guerre froide. Après tout, Xi et Poutine ont nombre de points communs dont un nationalisme anti-occidental d’Etats-civilisations qui se perçoivent encerclés. La guerre en Ukraine devient le catalyseur de l’amitié sino-russe : un partenariat inégal non dépourvu de craintes et rancœurs, mais qui n’est point, comme l’affirment les médias occidentaux, vassalisation de la Russie. « La Chine, écrit notre auteur, ni ne soutient la guerre ni ne vend d’armes létales, mais des machines-outils à usage dual ». En 2022 est proclamée cette « amitié sans limites » qui entend réviser l’ordre international et promouvoir un modèle de gouvernance alternatif à celui des Etats-Unis. Cette multipolarité transactionnelle parle au « Sud global ». La récente alliance militaire Pyongyang/Moscou n’enchante cependant guère Pékin qui a de l’Union Européenne une vision différente de celle de son ami éternel : « occident collectif » russophobe pour l’un, allié de revers contre l’ennemi principal pour l’autre.

Entre une Russie, puissance révisionniste, et une Chine, réformiste non prosélyte, ce n’est ni un mariage d’amour ni une union de circonstance, mais un mariage de raison – souvent les plus solides – avec asymétrie croissante de partenariat. Alors que l’aigle bicéphale russe, devenu borgne, ne regarde plus que vers l’Orient, l’Europe oublieuse de la leçon de Kissinger, conclut Sylvie Bermann, « sidérée par le monde tel qu’il advient, aurait tout intérêt à écouter, non à sermonner, cesser de raisonner de façon manichéenne en prétendant incarner le camp du Bien, se mettre en ordre de bataille sans ériger un nouveau rideau de fer autour de la Russie… Et à trouver avec la Chine une voix autonome de celle de Washington, sans équidistance ».

A mille lieues du prêchi-prêcha médiatique sur le sujet, l’ouvrage de S. Bermann offre la réflexion rare, claire et informée d’une praticienne expérimentée de la diplomatie, métier semble-t-il à l’exercice plus difficile que celui de commentateur…

Réagir